Oleh Ihsan Nugraha

Gelombang protes global kembali mengguncang berbagai negara. Dari Nepal, Filipina, Peru, Timor-Leste, hingga Indonesia, masyarakat turun ke jalan membawa tuntutan yang hampir senada: ekonomi yang lebih adil, transparansi politik, dan penghentian privilese elite. Pola ini menunjukkan bahwa protes bukan sekadar peristiwa lokal, melainkan bagian dari tren global yang semakin menguat.

Faktor Ekonomi dan Ketidakadilan Politik

Banyak aksi massa dipicu kondisi ekonomi yang menekan. Di Prancis dan Slovakia, protes lahir sebagai reaksi terhadap kebijakan penghematan. Di Indonesia, kemarahan publik mencuat karena fasilitas berlebihan bagi anggota DPR, di tengah biaya hidup yang kian membebani rakyat.

Isu ketidakadilan politik juga menjadi pemicu penting. Di Peru, kontrak transportasi wisata di Machu Picchu dianggap tidak transparan. Di Timor-Leste, mahasiswa menolak fasilitas mewah dan pensiun seumur hidup bagi mantan anggota parlemen. Simbol-simbol ketidakadilan itu cukup kuat untuk memantik solidaritas publik yang lebih luas.

Generasi Muda sebagai Motor Perubahan

Ciri khas gelombang protes global saat ini adalah dominasi generasi muda. Gen Z tidak hanya menjadi pengisi massa, melainkan penggerak utama melalui media sosial dan jaringan komunitas.

Di Nepal, protes “Gen Z” dipicu larangan platform media sosial, lalu berkembang menjadi tuntutan perubahan pemerintahan. Fenomena ini sejalan dengan Relative Deprivation Theory (Ted Gurr), yang menjelaskan bahwa rasa kecewa akibat kesenjangan antara harapan dan kenyataan sering memicu mobilisasi politik. Bagi generasi muda, janji demokrasi yang tidak terwujud terasa sebagai bentuk kekecewaan kolektif.

Peran Media Sosial dalam Protes

Media sosial berfungsi sebagai alat mobilisasi sekaligus ruang ekspresi politik. Larangan media sosial di Nepal justru memperbesar gelombang perlawanan karena masyarakat merasa suara mereka dibungkam.

Resource Mobilization Theory (McCarthy & Zald) menekankan pentingnya sumber daya dalam protes. Pada era digital, sumber daya itu bukan lagi hanya logistik, melainkan juga akses pada informasi, jaringan online, dan kemampuan menyebarkan narasi. Hal ini menjelaskan mengapa protes lebih mudah meluas lintas batas negara.

Korupsi dan Krisis Legitimasi

Korupsi menjadi benang merah dalam banyak demonstrasi. Di Filipina, protes muncul karena dugaan penyalahgunaan dana proyek pengendalian banjir. Di Peru, warga menolak kontrak wisata yang dianggap menguntungkan segelintir pihak. Di Indonesia, publik menolak privilese DPR yang mencerminkan jarak lebar antara elite dan rakyat.

Dalam kerangka Political Opportunity Structure (Tarrow), protes muncul ketika masyarakat melihat adanya peluang — baik karena kelemahan pemerintah maupun tekanan publik yang membesar. Ketika elite gagal memberi jawaban, legitimasi negara pun terancam.

Respon Pemerintah dan Risiko Politik

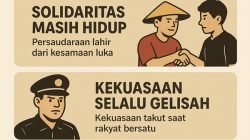

Respon terhadap protes beragam, tetapi ada pola yang sama: pemerintah cenderung defensif, kadang represif. Pengerahan aparat keamanan, penangkapan, pembatasan media sosial, atau bahkan penggunaan kekerasan tidak jarang menjadi respons. Tapi respons semacam itu bisa jadi pedang bermata dua — memperburuk ketidakpercayaan atau memicu eskalasi yang lebih besar.

Di Nepal, misalnya, setelah protes masif dan bentrokan, Perdana Menteri mengundurkan diri dan parlemen dibubarkan. Perubahan semacam itu jarang terjadi, tapi ketika terjadi, menjadi pertanda bahwa protes tidak bisa dipandang sebelah mata.

Pakar politik dari Carnegie Endowment menilai, meski berisiko, aksi protes justru memperlihatkan komitmen masyarakat terhadap demokrasi dan akuntabilitas. Ketika saluran formal dianggap buntu, jalanan menjadi arena politik yang paling nyata.

Refleksi

Gelombang protes global yang merebak di Nepal, Filipina, Peru, Timor-Leste, hingga Indonesia menunjukkan pola yang konsisten: keresahan ekonomi, praktik korupsi, dan ketidakadilan politik menjadi pemicu utama. Generasi muda tampil sebagai motor penggerak, memanfaatkan media sosial sebagai sarana mobilisasi dan ruang demokrasi alternatif.

Namun, refleksi yang bisa kita ambil lebih dalam: demokrasi tidak cukup hanya berdiri di atas prosedur pemilu atau janji reformasi. Demokrasi sejati menuntut kepekaan terhadap aspirasi rakyat, terutama generasi baru yang tidak lagi puas dengan slogan. Jika elite politik terus abai, jarak antara pemerintah dan masyarakat akan semakin menganga. Sebaliknya, bila tuntutan protes dibaca sebagai peluang, ia bisa menjadi pintu masuk menuju transformasi politik yang lebih jujur, adil, dan berpihak pada rakyat banyak.